深蒸し茶って知っています?

ためしてガッテンでも放送したから知ってる方も多いかと思いますが、深蒸し茶っていろんな種類があるのも知っていますか?

深蒸し茶=掛川茶って人もいます。

今現在、深蒸し茶は日本あちこちで生産されています。

主には静岡県・鹿児島県・宮崎県など、深蒸しに対応できる生葉を蒸す機械があればどこでも産地になります。

深蒸し茶の原料となる品種もたくさんあることも知っていますか?

「やぶきた」品種は知名度が高く一般的ですが、

「ゆたかみどり」「おくみどり」「あさつゆ」「さえみどり」などなどさまざまな品種の生葉からも深蒸し茶が生産できます!

深蒸し茶で販売されている種類は

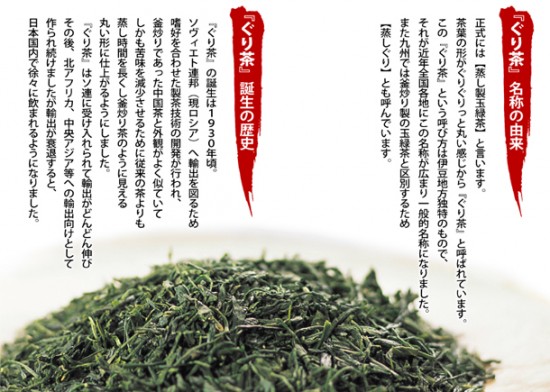

煎茶系・ぐり茶(玉緑茶)系と大きく2種類です。

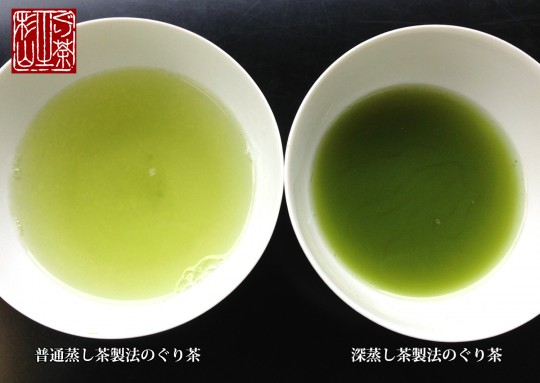

深蒸し茶でも、蒸し時間がうーんと長くして茶葉の色があめ色まで蒸したものから、水色(注いだときのお茶の色)がきれいな緑になる蒸し方等々販売される茶産地によってさまざまです。

ティーバッグでも浅蒸し茶の物もあれば深蒸し茶のものもあります。

お茶は、販売店の数ほど味がありますのでいろんなお茶を飲んでくださいね。

深蒸し茶・ティーバッグ・ぐり茶 取扱ぐり茶の杉山

深蒸し茶(ふかむしちゃ)は茶の製造方法の一種で、煎茶、玉緑茶、玉露、かぶせ茶などに用いられる。当然ながら、釜炒り茶に深むし茶はない。生茶葉から煎茶を造る最初の工程である「蒸し」の時間を、1分から3分程度と長く取るものを深むし茶という。茶葉を乾燥したり揉んだりする前に、茶葉の細胞がほぐれ成分が出るように通常は10秒から1分程度蒸すが、深蒸し茶は長い蒸し時間によって茶葉からの滲出成分が通常の煎茶より多くなり、濃くまろやかな味わいとなる。出来上がって淹れた深蒸し茶は通常、深緑色から黄土色で濁って見える。静岡県では黄土色に近い色合いのものが本物とされ、独特の甘みは他の追随を許さない。一方、九州では黄土色よりも深い緑色のものが多く、被覆栽培されたものを深むし茶にするケースが多い。また、蒸し機の回転数を極端に上げ、茶の葉を粉砕したものを深むし茶といって販売されている場合もある。深むし茶の特色はその濃い緑色ではなく、むしろ甘味を感じるほどの味わいの柔らかさと深むし茶独特の涼しい独特の香気である。

深蒸し茶の歴史

深蒸し茶の発祥地は牧之原市である。明治時代の中期に手揉み茶製法である誘進流の一派を興した戸塚豊蔵が考案し普及したのが始まりとされ、昭和30年代に山本平三郎が製法を確立し、牧之原台地一帯に広げたといわれている。 しかし牧之原台地は、平成の合併以前、榛原町・相良町・小笠町・菊川町に区分けされ、その区分は複雑であり、製法確立の時期も近かったため、他地区でも深蒸し茶のふる里と称されている所もある。

- 蒸し時間が10秒から20秒程度を浅蒸し茶(手揉み茶はこの部類が多い)、20秒から1分程度を普通蒸し茶と呼ぶ向きもあるが、製茶用語としてはあまり定着していない。

- 長い蒸し時間によって香りが弱くなるため、玉露などをブレンドして香りを補うことがある。

- 性質上、粉のように細かい葉が多くなりがちなので、急須の目詰まりを起こしやすい。しかし深蒸し茶用急須を使うことで、目詰まりを起こしにくくなる。

- 2011年1月12日のNHKためしてガッテン、さらに2011年1月21日のTBS「みのもんたの朝ズバッ」の放送において静岡県掛川市の深蒸し茶が長寿に効果があると放映されたが、これは人口10万人以上の市町村に限定して平均余命を調査した結果として掛川市が注目されたもので、深蒸し茶の効能は掛川産のみならず、深蒸し発祥地である牧之原市・菊川といった静岡県の深蒸し茶であれば同様の効果が得られる。製造過程の特徴で「深蒸し茶」と命名されており「掛川市」の製法が他地域と異なるものではない。